『仏文和訳法』を読む(例文12)

山田原実 著『仏文和訳法』,大学書林,1949. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1704262

を読んでいます。

|

(ハ)主語と動詞が転位する場合 |

|

[注意]動詞の接続法(主として半過去又は大過去)が主語と動詞が転位して挿入文として用いられた場合は「たとえ~とも」という意をもつ。 |

|

Victor Hugo, dans une de ses pièces, répond

à un prince qui se croit maître du lendemain : Non, l’avenir n’est à personne Sire, l’avenir est à Dieu

Combien de gens auraient besoin qu’on leur répétât cette vérité ne fût-ce que pour les empêcher de casser leur pot-au-lait. Car trop compter sur l’avenir et, comme le font volontiers particuliers et nations, l’engager par avance, ce n’est pas seulement vendre la peau de l’ours avant de l’avoir couché par terre, c’est bien souvent manger son blé en herbe et se mettre, dès à présent, sur la paille.

[語句]Sire 陛下(敬称) le pot-au-lait 牛乳鍋 engager 請け合うpar avance 前もって coucher ~ par terre ~を地上に打ち倒す manger son blé en herbe 青いうちから麦を喰う=収入をあてにして使い込む se mettre , dès à présent, sur la paille 収穫をせないうちに今からもう藁の上に坐る=前と同義 [訳]ビクトール・ユーゴーはその作の或る劇中に於いて、明日を支配することが出来ると自負している王様に対して次のように答えている。「否、未来は何人といえども人間の掌る所に非ず。陛下、そは神の掌るところなり」と。たとえそれが彼らが牛乳鍋を壊さないようにさす為であっても、此の真理を繰り返して聞かせてやらなければならないような人がどんなに多いことだろうか。と云うのは、余りに未来を当てにしすぎたり、又、個人にしても国家にしてもよくそうするように、前以て未来を約束することは、単に取らぬ狸の皮算用をすることであるばかりでなく、しばしば、未来の収入を当てにして前以て使い込みをすることであるから。 |

[語句補遺]

pot au lait

(1) 牛乳壺.

(2) もろい計画,はかない夢. 『ロベール仏和大辞典』

「牛乳鍋」ではありません。ラ・ファンテーヌの寓話から採られている語です。

http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/laitiere.htm

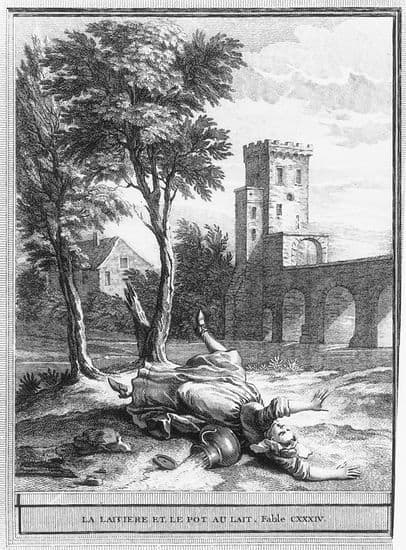

牛乳売りの女性が牛乳の入った壺を頭の上に乗せて町に向かっています。歩きながら売り上げで、卵を買おう、孵らせて鶏を飼おう、そして豚を買って太らせて売って牛を買おうと夢を膨らませながら歩いているうちに、足を滑らせて牛乳壺を落として割ってしまう。はかない夢を見ていると足元がおぼつかなくなり元手を失ってしまうという教訓です。

Dessin de Jean-Baptiste Oudry illustrant la fable de Jean de La Fontaine la

Laitiète et le Pot au lait.

https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Jean_de_La_Fontaine_la_Laiti%C3%A8re_et_le_Pot_au_lait/1312654

〇きょうの要点は、

Combien de gens auraient besoin qu’on leur

répétât cette vérité ne fût-ce que pour les

empêcher de casser leur pot-au-lait.

たとえそれが彼らにはかない夢を見て元手を失わせないようにさせる為だけでも、此の真理を繰り返して聞かせてやらなければならないような人がどんなに多いことだろうか。[訳を少し修正しました]

の挿入句の

ne fût-ce que が、主語(ce)と動詞(être)が倒置されており、また、être が接続法半過去fût になっていて、全体で譲歩を表しているということです。

ちなみにCombien de gens auraient besoin qu’on leur répétât cette vérité の répétât が接続法半過去になっているのは、主節の動詞auraient が条件法現在であるからです。

|

条件法現在 que 接続法現在 |

となるのは[例文2]の

Faites aux autres ce que vous voudriez qu’on vous fît est un proverbe qui nous enseigne l’art de vivre le plus sûr.

https://futsubunwayakuhou.blogspot.com/2024/03/2.html

で見たとおりです。

0 件のコメント:

コメントを投稿